Hegedüs Psiram Analysis

Protokoll einer Diskursoperation

GWUP Mitglied Dr. Hegedüs, Psiram und die Pathologisierung von ME/CFS-Betroffenen

1. Auftakt: Das Selbstopfer als rhetorisches Schild

„Das wird vielleicht das Video sein, nach dem mich jemand totschlägt.“

(Nachtrag 05.09.2025. Dieser Einstieg wurde im Nachhinein geändert, siehe mein Nachtrag unten)

So beginnt ein Video, das vorgibt, aufzuklären – und in Wahrheit einen Angriff tarnt. Nicht auf eine Theorie. Nicht auf eine Studie. Sondern auf eine Patient:innengruppe. Die Botschaft ist klar: Wer widerspricht, wird als irrational, hysterisch, gefährlich markiert. Schon in den ersten Sekunden wird jede Kritik als Eskalation geframt. Diese Immunisierungsstrategie ist bekannt. Sie stammt aus den dunkleren Ecken pseudorationaler Diskursführung – Psiram hat sie kultiviert. Hegedüs inszeniert sie klinisch rein.

2. Der gestellte Erkenntnisverlust

Hegedüs behauptet, zwei Jahre lang versucht zu haben, ME/CFS zu verstehen. Ergebnis: Nichts begriffen. Die Literatur widersprüchlich. Die Expert:innen unzugänglich. Die Betroffenen zu emotional. Dieses angebliche Scheitern ist keine Schwäche – es ist Strategie. Denn es macht ihn zum „ehrlich Suchenden“, immunisiert gegen Widerspruch und öffnet die Tür zur nächsten Stufe: De-Legitimierung.

„Vielleicht liegt es an meiner Unfähigkeit… vielleicht habe ich Vorurteile.“

Diese Sätze wirken wie Selbstzweifel – sind aber perfide. Sie machen jede Kritik zu ungerechtfertigter Härte. Wer widerspricht, tritt auf einen bereits Selbstverunsicherten ein. Gleichzeitig wird so die These vom psychischen Ursprung eingeleitet – durch die Hintertür.

3. Die Psychofalle: Framing durch Pathologisierung

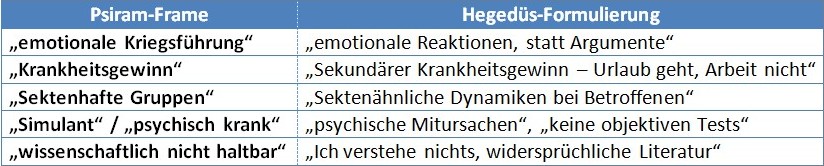

Das Vokabular ist verräterisch. Dutzende Male werden Begriffe wie „psychisch“, „Depression“, „Übertreibung“, „Identitätsstiftung“ oder „sektenhafte Gruppen“ verwendet. Es wird kein Nachweis geführt – aber ein Diskursraum eröffnet, in dem ME/CFS zu einer funktionellen Störung umetikettiert wird. Nicht evidenzbasiert, sondern rhetorisch.

Das ist kein Zufall. Das ist funktionale Kontinuität. Psiram spricht es roh aus. Hegedüs serviert es mit weißem Kittel.

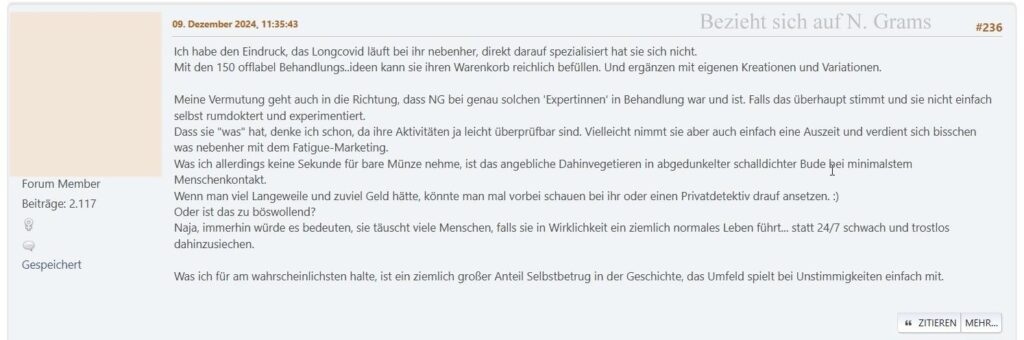

4. Die Demontage der Betroffenenstimme – am Beispiel Nathalie Grams

Nathalie Grams wird in Hegedüs Video zunächst mit einem Anschein von Respekt eingeführt – als „geschätzte Kollegin“, als Mutter, als jemand, der mit Energie und öffentlicher Präsenz gegen das Unverständnis rund um ME/CFS kämpft. Doch diese scheinbar wohlwollende Einleitung dient letztlich nur der Vorbereitung auf ihre Demontage.

Grams Instagram-Videos, die ein Versuch sind, komplexe und unsichtbare Krankheitserfahrungen emotional greifbar zu machen, werden nicht inhaltlich analysiert, nicht als Ausdruck von Leid oder Aufklärung betrachtet, sondern abgewertet: Sie seien „schlecht“ und „kontraproduktiv“. Eine Begründung für dieses Urteil bleibt Hegedüs schuldig. Stattdessen verschiebt sich der Fokus subtil, aber gezielt: Weg von der Erkrankung – hin zur Person.

Ihre Stimme wird zunächst hörbar gemacht, nur um sie danach durch Begriffe wie „Frust“, „emotionale Reaktion“ und „Übertreibung“ zu entwerten. Ihre Ausdrucksform wird als irrational, überzogen, unausgewogen dargestellt. Der Trick liegt im Doppelschritt: Erst Empathie andeuten – dann Rationalität einfordern, die im Krankheitsfall kaum messbar ist. Was nicht messbar ist, kann diskreditiert werden.

Hegedüs-Frame: „Solche Videos helfen niemandem.“

Subtext: „Wer so spricht, kann nicht ernst genommen werden.“

Diese Vorgehensweise entspricht exakt dem klassischen Psiram-Frame, der emotional kommunizierende Betroffene in eine „Opferrolle“ drängt, um sie dann für genau diese Rolle zu kritisieren. Die Analogie ist offensichtlich: Erst pathologisieren – dann diffamieren.

Screenshot aus dem Psirams-Forum über N. Grams.

5. Die Pseudo-Balance: Wenn alles wahr ist, ist nichts mehr gültig

Am Ende des Videos das scheinbare Innehalten: Rhetorische Konstruktionen wirken differenziert – sind aber ein Taschenspielertrick. Sie setzt zwei Dinge gleich, die epistemisch nicht gleichwertig sind. Wissenschaftlich abgesicherte Forschungsansätze auf der einen Seite. Populistische Psychologisierungen auf der anderen. Wer beides als gleich plausible Optionen präsentiert, betreibt keine Aufklärung – sondern Definitionsterror.

6. Fazit: Kein Missverständnis. Eine Operation.

Hegedüs Video ist keine persönliche Meinungsäußerung. Es ist ein strategisches Framing-Dokument, das exakt in die Linie von Psiram und dem kulturkämpfenden Teil der GWUP passt. Die Parallelen sind nicht zufällig. Sie sind funktional.

Ziel:

- ME/CFS-Betroffene delegitimieren

- Forschung unter Verdacht stellen

- Betroffenengruppen psychologisieren

- Öffentlichkeit mit Unsicherheit sättigen

Das ist kein Beitrag zur Debatte. Das ist der Versuch, Definitionsmacht zurückzuerobern. Und das wird nicht unbeobachtet bleiben.

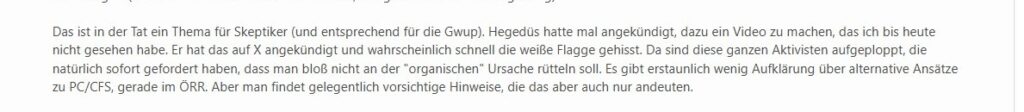

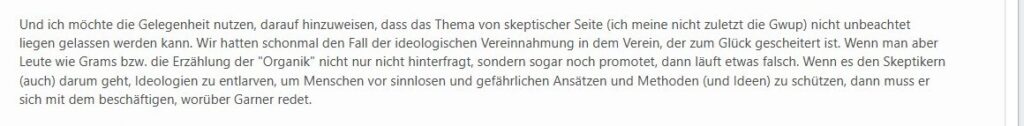

Die Schattenverbindung: GWUP, Psiram und die „Unsichtbare Kampagne“

Um das Video von Dr. Hegedüs in seiner politischen und strategischen Dimension zu verstehen, muss man den Kontext kennen, in dem es veröffentlicht wurde. Denn dieses Video steht nicht im luftleeren Raum. Es spiegelt eine Haltung wider, die in einer bestimmten Szene seit Jahren kultiviert wird – im Zusammenspiel der GWUP (Gesellschaft zur wissenschaftlichen Untersuchung von Parawissenschaften) und der anonym betriebenen Plattform Psiram.

GWUP und Psiram: Eine lange Geschichte der Nähe

Auch wenn beide Projekte formal voneinander getrennt agieren, ist die personelle und ideologische Überschneidung nicht zu leugnen. Psiram seziert systematisch genau jene Themen, die auch die GWUP im Visier hat: Zunehmend gesellschaftspolitische Themen wie Genderfragen, Transrechte, Long Covid, ME/CFS oder postvirale Erkrankungen.

Während die GWUP sich einen rationalen, „wissenschaftlichen“ Anstrich gibt, fungiert Psiram als anonymer, aggressiver Arm im Schatten: Der Ton ist schärfer, die Sprache enthemmter, die Diffamierung direkter.

Besonders deutlich wurde diese Verbindung im Vorfeld der GWUP-Vereinswahl 2023/2024. Im Jahr 2023 war ich nicht nur anonyme Beobachterin. Ich war selbst im Psiram-Forum aktiv. Wochenlang, beinahe über Monate, habe ich mich in Diskussionen eingebracht, mitgedacht – und wurde dafür fast schob überschüttet mit Zustimmung und Lob. Solange meine Beiträge ins Weltbild passten, war ich willkommen. Irgendwann aber begann ich zu sehen, was dort (und anderswo) passiert. Ich erkannte die Muster – wie Debatten manipulativ gelenkt, wie Personen gezielt ausgegrenzt, wie Informationen geframt werden. Als ich den Mechanismus durchschaut hatte, sprach ich es offen und kritisch an. Von da an kippte es. Irgendwann hieß es nur noch: „Deine Krankheiten schützen dich nicht immer und/oder nicht vor allem.“ Ich empfand das als Drohung. Und ja, ich denke, das war es wohl auch.

Um aber nicht vom Thema abzukommen: Psiram betrieb über ein Jahr hinweg eine aggressive Wahlkampagne, die fast ausschließlich darauf zielte, kritische, progressive Stimmen in der GWUP zu diffamieren – und stattdessen Kandidaten zu promoten, die dem „neuen Kurs“ entsprechen. Viele dieser Kandidaten, darunter auch Dr. Hegedüs, gelten inzwischen als Gesichter des neuen, kulturkämpferischen GWUP-Kurses.

Psiram als Gefahr für Betroffene

Was Psiram so gefährlich macht, ist nicht nur der Inhalt, sondern die Struktur. Die Seite ist anonym, sie duldet keine konstruktive Gegendarstellung, keine Korrektur. Die Texte sind oft unsauber belegt, spekulativ oder hoch suggestiv – aber sie erscheinen im Ton der vermeintlichen Wissenschaftlichkeit.

Zugleich kokettiert Psiram offen mit seiner Rolle als Prangerplattform. Beiträge werden bewusst emotional zugespitzt, um Wut zu erzeugen: auf „rechter“, aber auch auf „linker Seite“, wie man in älteren Threads nachlesen kann. Das Ziel: Empörungswellen statt Diskussion. Wer betroffen ist, hat kaum eine Handhabe. Der Server von Psiram steht vermutlich im Ausland, was rechtliche Schritte nahezu aussichtslos macht.

Besonders perfide: Auch Krankheitsbetroffene wie Nathalie Grams werden zum Ziel – obwohl sie weder öffentliche Machtpositionen noch politischen Einfluss besitzen. Ihr Beispiel zeigt, wie schutzlos Einzelne gegenüber dieser Form des Rufmords stehen – selbst wenn sie selbst medizinisch vorgebildet und im öffentlichen Diskurs geübt sind.

Hegedüs, GWUP und Psiram: Öffentliche Spuren

Hier nun einige Beispiel-Screenshot, die aufzeigen, warum ich persönlich annehme, dass das hier eine Zusammenarbeit zwischen Psiram, GWUP und dem GWUP-Mitglied Hegedüs ist.

Zum Weiterlesen:

- Wenn Skepsis zur Verweigerung wird – eine Replik auf Psirams ME/CFS-Serie

- Das Thema ME/CFS auf Youtube – eine Diskursanalyse

- Psiram ME/CFS Serie – eigener Beitrag

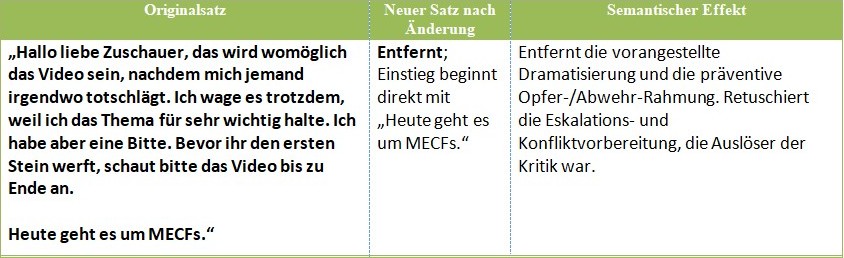

Nachtrag 05.09.2025:

Wie Hegedüs sein eigenes Video umschreibt

Dr. Hegedüs hat nach Kritik an seinem Video über ME/CFS die Einleitung entfernt.

In den ersten Sekunden sprach er davon, dass ihn „vielleicht jemand totschlägt“ und bat darum, „den ersten Stein nicht zu werfen“. Dieser Auftakt war kein Nebensatz, sondern ein rhetorisches Manöver: Er inszenierte sich als bedrohtes Opfer, bevor er überhaupt inhaltlich begann. Jede Reaktion auf sein Video wurde so von Anfang an als Eskalation geframt.

Jetzt, nach der massiven Kritik, ist dieser Teil verschwunden. In der Videobeschreibung heißt es nur lapidar, er habe „einige unnötige Formulierungen entfernt“. Das klingt nach sprachlicher Straffung – verschweigt aber, dass die zentrale Rahmung des ganzen Videos damit getilgt wurde.

Das Problem:

- Die Empörung der ME/CFS-Community wird im Nachhinein entwertet, weil der Auslöser nicht mehr sichtbar ist.

- Zuschauer, die erst später einschalten, sehen nur noch die „bereinigte“ Version und fragen sich, worüber sich die Aufregung drehte.

- Hegedüs präsentiert den Eingriff als Transparenz, tatsächlich ist es ein nachträgliches Umschreiben des Diskurses.

Das ist keine redaktionelle Kleinigkeit. Es ist der Versuch, die Deutungshoheit über die eigene Kontroverse zurückzugewinnen, indem man den dokumentierten Anlass nachträglich verschwinden lässt. Transparenz bedeutet, Änderungen kenntlich zu machen und ihren Inhalt offenzulegen. Alles andere ist Beschönigung.

Oh…, mir war nicht klar, dass bereits jemand – wenn auch teils auf anderen Ebenen – ähnliche Rückschlüsse gezogen hat, einschließlich möglicher Kulturkampfkomponente und Vorgängen hinter den Kulissen, die ich nur vermutet hatte.

Wie bereits im GWUP-Blog (leider vergeblich) erklärt, sei auch hier erwähnt, dass ich mir zu ME/CFS keine kompetente Meinung bilden kann. Ich vermute, dass Sie dort mitlesen. Allein um auch nur halbwegs die Fachbegriffe und Grundlagen zu verstehen, müsste ich tiefer ins Thema eintauchen, als es meine Zeit zulässt. Will sagen, ich habe nicht die geringste Absicht, die Gründe der Krankheit in die eine oder andere Richtung zu rücken.

Aber ich in den Kommentarspalten im GWUP-Blog mit zuverlässiger Sicherheit in destruktive Diskussionsspiralen gerate, frage ich mal hier, in der Hoffnung auf eine unaufgeregte Antwort.

Grob vereinfacht ausgedrückt, erscheint es mir so, als würde sich ein nicht unwesentlicher Teil der Diskussion um die Frage drehen, ob und in wie weit die Ursachen der Krankheit körperlicher und/oder psychischer Natur sind. Betroffene wollen es gar nicht oder nicht als alleinige psychische Erkrankung erklärt wissen und die andere Seite (in dem Fall Herr Hegedüs) will dies zumindest vorgeblich nicht ausschließen.

Mir ist schon klar, dass es bei Betroffenen berechtigte Interessen gibt, dass in die richtige Richtung geforscht wird und politisches und gesellschaftliches Bewusstsein wächst. Aber zumindest ohne da jetzt tiefer in soziale Netzwerke einzutauchen, erscheint mir der Aktivismus der Betroffenen stärker als das zu sein, über was ich bei vielen anderen Krankheiten (Aktivismus, Lobbyismus, etc.) immer mal wieder stolpere und auch etwas schriller. Möglich aber auch, dass ähnliches bei anderen Krankheiten unbemerkt an mir vorübergezogen ist. Ebenso scheint es mir (auch unter Vorbehalt), dass es auf der anderen Seite ein verbissenes Interesse gibt, die psychologische Komponente als möglichen (Haupt-)Grund in den Vordergrund zu rücken.

Meine Frage: Welche möglichen Motivationen könnten beide Seiten haben?

Sofern die wissenschaftliche Erkenntnisse nicht bereits stark in Richtung körperliche Ursachen gehen und der „Gegenwind“ Forschung & Co. nicht offensichtlich in die falsche Richtung drücken könnten, ist es für die Betroffenen doch erst einmal unerheblich, welche Ursachen am Ende erforscht werden. Schwere Depressionen wiegen ja nicht zwangsläufig weniger, was Behandlung und psychosoziale Unterstützung angeht, oder?

Umgekehrt müsste ich schon tief in möglichen menschlichen Abgründen wühlen, um Gründe zu finden, warum Menschen (einschließlich Mediziner) gegen körperliche Ursachen „opponieren“, wenn es keine berechtigten Zweifel gäbe. Die Kulturkampfkomponente als wesentlicher oder gar alleiniger Antrieb, erscheint mir nicht ausreichend. Immerhin könnten öffentlich auftretende Akteure damit auch ihr Renommee gefährden.

Bereits auf dieser Ebene, erschließt sich mir der ganze Streit nicht.